...

...

...

...

...

...

發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 來(lái)源:“湖南地質(zhì)”公眾號(hào) 作者:admin

編者按:8月31日,“湖南地質(zhì)”公眾號(hào)推出的《湖南地質(zhì)人的“鹽”色》,引起了廣泛關(guān)注。之后,我們進(jìn)一步查閱史料、采訪(fǎng)地質(zhì)前輩,以期更好地詮釋湖南“鹽”值里的硬核地質(zhì)擔(dān)當(dāng)。

新中國(guó)成立以來(lái),在地質(zhì)普查和鹽礦勘探、鹽井施工技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,湖南鹽業(yè)從無(wú)到有、從有到優(yōu)。一路走來(lái),湖南“鹽”值不斷刷新的底色里,飽含“地質(zhì)湘軍”的艱辛探索和敢為人先的銳意創(chuàng)新。

一“馬”當(dāng)先,刷新湖南“鹽”值,上世紀(jì)六十年代以前,湖南仍是典型的“無(wú)鹽”省份,鹽對(duì)于普通百姓而言無(wú)比珍貴,“一斤鹽,三斗谷”在民間廣為流傳。

1959年,原省地質(zhì)局403隊(duì)在常德市澧縣鹽井鎮(zhèn)勘探發(fā)現(xiàn)了鹽礦床。據(jù)部分老專(zhuān)家回憶,當(dāng)時(shí),在澧縣鹽井水庫(kù)中分別采了淺、中、深水樣,化驗(yàn)結(jié)果顯示鈉離子高,此后,便繼續(xù)進(jìn)行普查詳查。

1966年,湖南省計(jì)劃委員會(huì)正式提出開(kāi)發(fā)澧縣鹽礦。1967年,403隊(duì)對(duì)澧縣鹽井鹽礦區(qū)一井田進(jìn)行地質(zhì)勘探。在那個(gè)特殊年代,缺少設(shè)備、缺乏經(jīng)驗(yàn),困難很多,勘探人員基于鹽井位于紅色地層中可能有鹽的推斷,在覆蓋很厚、且沒(méi)有物探資料的情況下,根據(jù)簡(jiǎn)易水化學(xué)分析資料,決定直接采用鉆探找礦。500米深型號(hào)鉆機(jī)開(kāi)鉆后,第一個(gè)試驗(yàn)孔用清水鉆進(jìn),在地下302米以下有10多米沒(méi)有取到巖芯,考慮應(yīng)該是巖鹽遇清水溶解了,第二個(gè)試驗(yàn)孔用飽和鹽水鉆進(jìn)后,成功打出巖鹽礦芯。

為滿(mǎn)足施工需求,又從402隊(duì)調(diào)來(lái)二號(hào)鉆機(jī)。當(dāng)時(shí)交通不便,山路陡峭,大家肩挑手扛,一步步把鉆機(jī)、發(fā)電機(jī)、鉆桿等運(yùn)到工地。就這樣,2臺(tái)鉆機(jī)、近百人的隊(duì)伍克服重重困難,歷經(jīng)一年零九個(gè)月的艱苦奮戰(zhàn),完成了對(duì)礦區(qū)的詳細(xì)勘探,并于1968年12月提交勘探報(bào)告。探明的巖鹽工業(yè)礦石儲(chǔ)量,不僅可解決全省人民吃鹽、食品及工業(yè)用鹽之需,還可供應(yīng)其他省、市和地區(qū)。1969年,湖南省“湘澧鹽礦”應(yīng)運(yùn)而生,徹底改寫(xiě)湖南省“無(wú)鹽”歷史。

此后幾十年,403隊(duì)一直為湘澧鹽礦開(kāi)采提供資源勘查技術(shù)服務(wù),開(kāi)展邊深部普查、詳查工作,不斷刷新鹽礦的儲(chǔ)量規(guī)模。2016年,403隊(duì)在該礦區(qū)打出2302.03米的“三湘第一孔”,一舉刷新湖南小口徑巖芯鉆探深孔記錄,為該鹽礦區(qū)的儲(chǔ)量查明提供了更為詳實(shí)的地質(zhì)數(shù)據(jù)。

一“技”絕塵,助力鹽業(yè)騰飛,1969年12月,湘衡鹽礦在衡陽(yáng)市郊的茶山坳開(kāi)始興建,其所處衡陽(yáng)巖鹽礦床屬我國(guó)特大型巖鹽礦床,由原省地質(zhì)局衡專(zhuān)二隊(duì)于1958年至1959年間勘探發(fā)現(xiàn),后經(jīng)詳細(xì)勘探查明儲(chǔ)量高達(dá)126億噸。儲(chǔ)量有了,可受特定地質(zhì)條件制約,其他礦山使用的采鹵工藝在此地都不適用,如何提高鹵水產(chǎn)量和質(zhì)量,探索采鹵新工藝成了新的課題。

借水行舟,打出第一個(gè)定向分支鉆。照片中右側(cè)伸手接水的人叫盛彥鈞(原省地礦局417隊(duì)副總工程師)。1992年11月30日,現(xiàn)場(chǎng)噴涌而出的鹵水三米多高、比碗口還粗,第一對(duì)試驗(yàn)井對(duì)接成功了……憶起往事,如今85歲的盛老仍歷歷在目、激動(dòng)不已。因湘衡鹽礦過(guò)去一直采用單井對(duì)流采鹵,這一工藝弊端多,井內(nèi)事故多、產(chǎn)量少、征地多、成本高,嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展,迫切需要提升采鹵工藝技術(shù)。對(duì)接井項(xiàng)目正是源于417隊(duì)與湘衡鹽礦共同研究的單井對(duì)流的創(chuàng)新改造,雙井采鹵對(duì)流的難點(diǎn)在于讓兩個(gè)井在幾百米的地下連通,考驗(yàn)的是高超的鉆井技術(shù)。盛彥鈞當(dāng)即決定在當(dāng)時(shí)的常寧縣洄水灣錫多金屬礦勘查項(xiàng)目練手試驗(yàn),由于該礦區(qū)地層倒懸,有70度到80度的傾斜,此前三上三下都無(wú)功而返。面對(duì)這個(gè)難關(guān),盛彥鈞聯(lián)合兄弟單位407隊(duì),借來(lái)儀器設(shè)備,請(qǐng)來(lái)專(zhuān)業(yè)人員一同在324米的井深進(jìn)行人工定向鉆井,成功運(yùn)用國(guó)產(chǎn)小口徑螺桿鉆,打出當(dāng)時(shí)全局第一個(gè)也是最深的定向分支鉆孔,最終在600多米的孔深見(jiàn)到了礦化帶,出色地完成了勘查任務(wù)。

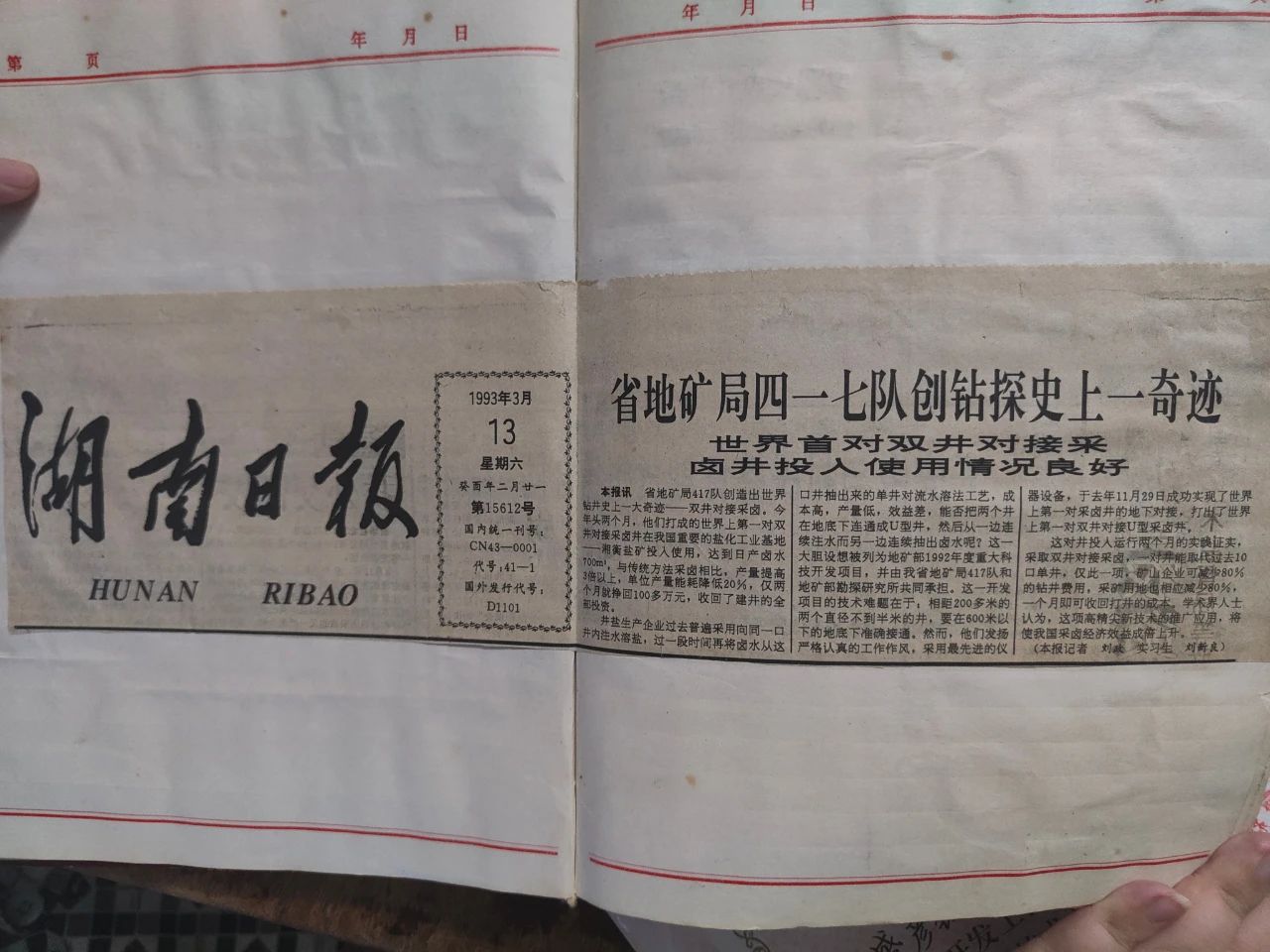

絕渡逢舟,鉆探史上創(chuàng)奇跡。定向分支鉆的成功讓雙井對(duì)流的實(shí)現(xiàn)成為可能,至此,417隊(duì)與湘衡鹽礦達(dá)成共識(shí):開(kāi)干!1991年11月14日,試驗(yàn)井第一口井正式開(kāi)工。然而,技術(shù)創(chuàng)新之路充滿(mǎn)艱辛曲折,這第一口井一打就是8個(gè)月。施工期間,技術(shù)人員歷經(jīng)艱難,屢敗屢戰(zhàn),最終第二口井僅用3個(gè)月就打成了。歷時(shí)整整一年,終于迎來(lái)兩口井建槽連通的日子,在注水井注入清水,出鹵井便噴涌出高飽和濃度的鹵水,對(duì)接井成功了!這是我國(guó)首對(duì)雙井對(duì)接水溶采礦鹵井,代表對(duì)接精度在國(guó)際上取得領(lǐng)先地位!1992年12月29日,時(shí)任地礦部副部長(zhǎng)張文駒主持新聞發(fā)布會(huì),向外界宣告了這一重大科技成果。隨后,中央電視臺(tái)、新華社、人民日?qǐng)?bào)等多家媒體紛紛登載,《中國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)報(bào)》《湖南日?qǐng)?bào)》報(bào)道時(shí)直稱(chēng)是鉆探史上的奇跡。

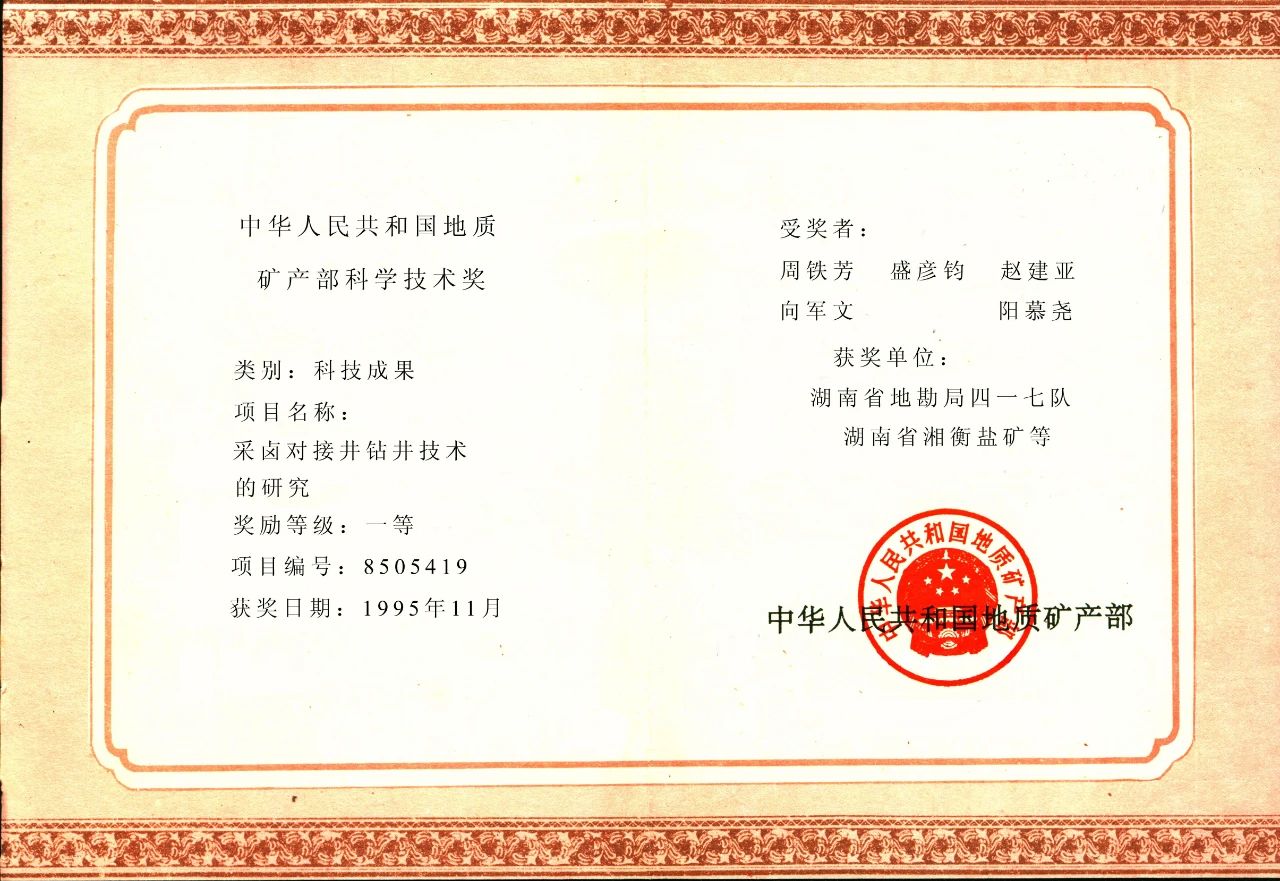

破釜沉舟,科技成果獲大獎(jiǎng)。第一對(duì)井的成功對(duì)接意義固然重大,但作為科研項(xiàng)目還需要大量的數(shù)據(jù)支撐。時(shí)任417隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李興惠頂著壓力,以破釜沉舟的決心,咬著牙把辦公大樓抵押給銀行,從國(guó)外引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的定向測(cè)斜儀。在湘衡鹽礦又陸續(xù)完成3對(duì)井的施工,此后進(jìn)一步擴(kuò)大試驗(yàn)項(xiàng)目,在深度更深、難度更大的金甲嶺也完成了2對(duì)采鹵井。1995年,《采鹵對(duì)接井鉆探技術(shù)的研究》獲地礦部科技成果一等獎(jiǎng),《兩井定向連通水溶法采礦工藝研究》獲全國(guó)輕工業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

如今,水平定向?qū)舆B通工藝已運(yùn)用到全國(guó)大多數(shù)井礦鹽企業(yè),在助力企業(yè)節(jié)約成本、擴(kuò)大產(chǎn)能、提高效率的同時(shí),還廣泛運(yùn)用到巖鹽、芒硝、天然堿、鉀鹽的水溶開(kāi)采及相關(guān)領(lǐng)域煤層氣的開(kāi)采應(yīng)用中,為湖南乃至全國(guó)鹽業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

文字:尹麗君 劉亞男 鄒 娟

文字編輯:汪巧紅

編輯:謝瑤函

審核:尹麗君 黃利群 皇甫悅星

返回列表